| この記事でわかること |

|---|

|

今回はデジタルマーケティングを活用した効果的なリード獲得方法について解説します。

この記事を読めば、具体的な戦略から実践までの流れがわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。

リードとは

リードとはBtoBビジネスにおける「見込み顧客」を指します。

これは単なる興味を示した潜在顧客に留まらず、実際に商品やサービスに関心を持ち、将来的な契約や購入につながる可能性を秘めた重要な存在です。

この見込み顧客の発掘や管理が適切に行われなければ、営業活動は空回りし、収益増加への道筋を描くことが困難となります。

リード管理は単なる情報の記録ではなく、リードの興味を段階的に深め、最終的な商談や契約へとつなげる仕組みを構築するプロセスです。

デジタルマーケティングの発展により、リードの動向をデータ分析で把握し、適切なタイミングでアプローチすることが可能となっています。

3段階のリードのステータス

リードのステータスは、大きく3つの段階に分かれています。

それぞれが異なる役割を持ちながらも連携し、見込み顧客を効果的に育成し、最終的な成約に導くプロセスを形成しています。

リードのステータス①リードジェネレーション:新たな見込み顧客を生み出す

②リードナーチャリング:見込み顧客の購買意欲を育む

③リードクオリフィケーション:購買の可能性が高いリードを選別する

ビジネスの成長を促進するためには、各段階のプロセスを明確に定義し、一貫性のあるアプローチを実践することが重要です。

リードジェネレーション:新たな見込み顧客を生み出す

新たな見込み顧客を生み出す「リードジェネレーション」は、ビジネスの成長に欠かせない活動です。

この段階は、リード管理の土台となる部分であり、適切な施策を講じることで質の高いリードを効率的に確保できます。

たとえば、商品に興味を持つ潜在顧客のリストを作成することは、将来の売上予測を立てるうえでも重要です。

このためには、多様なアプローチを柔軟に取り入れることが求められます。

オフラインでの施策はもちろん、デジタル環境を活用した方法も併用することで、その効果が最大化されます。

かつては展示会や名刺交換など、対面式の手法が中心でした。

しかし、近年ではオンライン展示会やSNSを活用したターゲティング施策が主流となっています。

たとえば、ウェビナーを開催して興味を持つ参加者にフォローアップを行う方法は、デジタルマーケティングならではの利点を活かした一例です。

これにより、地域や時間の制約を超え、広範囲にわたるリードの獲得が可能になります。

リードジェネレーションを成功させるには、明確なターゲット設定とそのニーズに応じた適切なメッセージを届けることが肝要です。

これにより、より多くの潜在顧客にリーチし、効率的にリードを生み出すことができるのです。

リードジェネレーション施策例

リードジェネレーションを実施する際には、多岐にわたる施策が存在します。

まず、名刺交換や展示会の参加者リストの活用といったオフライン施策が挙げられます。

これらは、リアルな場で直接顧客と接触することで信頼関係の構築に寄与します。

たとえば、地元で開催された産業展で収集した名刺情報をもとにしたアプローチがその一例です。

一方で、オンライン施策も近年では欠かせない存在です。

ウェブサイトの問い合わせフォームを通じて潜在顧客情報を取得することや、オンラインウェビナーを開催して参加者の詳細情報を収集することも効果的です。

これらの手法は、時間や地理的な制約を超えることが可能であり、大規模なリードの獲得を実現します。

また、メールキャンペーンやSNS広告を活用することも有効です。

たとえば、Facebook広告を活用して興味のある対象者に限定した広告を配信することで、精度の高いリードを獲得できます。

このように、多様な施策を組み合わせて実施することで、効果的かつ効率的なリードジェネレーションが可能となるのです。

リードナーチャリング:見込み顧客の購買意欲を育む

リードジェネレーションによって得られたリードは、ただの情報に過ぎません。

セミナーに参加したり、資料をダウンロードしただけでは、すぐに製品やサービスを購入するわけではないのです。

そのため、リードとの継続的なコミュニケーションを通じて、自社商品やサービスに対する興味を深めてもらう必要があります。

たとえば、新しいソフトウェアを販売するとします。

このソフトウェアに関心を示した潜在顧客に、定期的な情報提供や事例共有を行うことで購買意欲を醸成することができます。

このプロセスを「リードナーチャリング」と呼ばれます。

リードナーチャリングは単なる情報提供にとどまらず、リードの興味を段階的に深め、購買意欲を育てる取り組みです。

顧客の関心が薄れないように、持続的で計画的なアプローチが求められます。

これにより、営業チームが効果的に成約につなげられる確率が飛躍的に向上します。

高度なマーケティング手法やデータ分析を活用し、個々のリードに最適化されたアプローチを取ることが、現代のビジネスにおいて不可欠です。

リードナーチャリング施策例

効果的なリードナーチャリングのためには、さまざまな施策を活用することが重要です。

たとえば、メールマガジンは基本的な手法のひとつであり、製品の情報や新しい導入事例を定期的に発信することで、リードとの接点を保ち続けます。

これにより、自社のブランドや商品を強く印象付けることが可能です。

商品体験セミナーの案内も有効な手段です。実際の操作体験を提供することで、リードに対して商品の価値を実感させることができます。

さらに、ホワイトペーパーや無料トライアルの提供も購買意欲を高める要因となります。

例えば、新製品のトライアル期間を設けることで、リードにそのメリットを体感してもらう方法があります。

加えて、導入事例の紹介は、リードが自身にとっての価値をより具体的に理解する助けとなります。

成功事例を共有することで、リードは自分の課題解決に対する明確なイメージを持つことができるのです。

このような多角的な施策を駆使することで、より効率的にリードの購買意欲を醸成することが実現します。

リードクオリフィケーション:購買の可能性が高いリードを選別する

リードナーチャリングを経て、商品やサービスへの関心を示したリードの中から購買意欲の高い見込み客を選別するプロセスが「リードクオリフィケーション」です。

この段階では、有望な見込み客を絞り込むことで、営業チームが効率的かつ効果的なアプローチを行える体制を整えます。

例えば、新商品の販売を開始したとしましょう。

リードクオリフィケーションを実施し、資料をダウンロードしたりセミナーに何度も参加したリードに絞り込むことで、営業活動の優先順位を適切に設定できるのです。

リードクオリフィケーションでは、顧客データを徹底的に分析し、興味や関心を数値化する「スコアリング」の手法がよく用いられます。

このプロセスを通じて、リードの購買可能性を定量的に評価し、有効な営業リストを作成することができます。

具体的には、顧客の役職や企業規模、業種などを基準として選定する手法が一般的です。

このプロセスを適切に行うことで、営業効率を劇的に向上させるだけでなく、見込み客の満足度も高まります。

双方にとって価値ある成果が得られる点が大きな利点です。

リードクオリフィケーションのヒント例

リードクオリフィケーションを成功させるためには、リードの行動や関心を示すデータを活用することが重要です。

例えば、商品サイトでの滞在時間や詳細ページの閲覧状況は、その顧客が商品の特徴に興味を持っている可能性を示します。

また、電話やウェブサイトを介して問い合わせを行うリードは、購買意欲が高い兆候と捉えることができます。

さらに、セミナーで頻繁に質問を行うリードや商品体験セミナーへの連続参加も、有望な見込み客の特徴です。

こうしたリードをスコアリングによって分類し、営業チームに引き渡すことで、ターゲットに絞った活動が可能となります。

リードクオリフィケーションを適切に実施することで、無駄な営業活動を削減し、効率的なリソース配分を実現します。

また、リードの購買意欲をより確実に捉えることで、成約率の向上を目指すことができます。

正確な分析と迅速な判断が、このプロセスの鍵となるのです。

ファネル構造を意識する

ビジネスの成長において、リードが有望な見込み客へと進展するプロセスは重要なテーマです。

しかしながら、リードジェネレーションで集めた全てのリードが商品やサービスに興味を持ち続けるわけではありません。

リードは時間の経過や状況の変化に伴い数が減少する傾向があります。

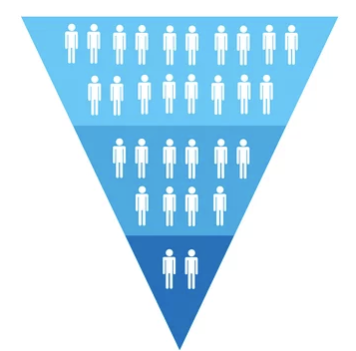

こうしたリードの絞り込みの過程を「ファネル」と呼びます。

ファネルとは漏斗(じょうご)を意味し、広く集めたリードが段階を経るごとに絞り込まれていく流れを表しています。

この過程で、リードはその関心度や購買意欲に応じて分類され、適切な対応が施されます。

たとえば、あるリードが頻繁に商品関連のウェビナーに参加し、詳細な質問を行う場合、優先順位の高い見込み客として位置づけられるのです。

この絞り込みの流れは、マーケティング活動を効率化し、リソースを有効活用するための指標として活用されます。

適切なファネル管理を行うことで、営業チームは限られた時間と資源を有望な見込み客に集中させることが可能になるんです。

歩留まりを定量化し、逆算して必要リード数を把握する

営業に引き渡す段階での有望な見込み顧客の数を出発点として、逆算的に必要なリード数を計算するプロセスがその核となります。

例えば、新商品の販売目標が100件と設定された場合、これを達成するために必要な見込み顧客の数を見積もり、それに基づいてリード数を計算するのです。

このプロセスでは、各段階の歩留まり率が重要な指標となります。

歩留まり率とは?ファネルの各段階でリードが次のステージに進む割合のこと。

この数値を正確に把握することで、特定のステージでの離脱ポイントを特定し、改善のヒントを得ることができます。

例えば、リードナーチャリングのステージで歩留まり率が低い場合、メールマーケティングの内容や提供されるコンテンツの質を見直す必要があるかもしれません。

このように、ファネルを逆算してリード数を算出し、歩留まり率を管理することで、必要なリードを定量化するだけでなく、プロセス全体を最適化することが可能になります。

これにより、目標達成に向けた具体的なロードマップが描けるのです。

データを見える化により、リード管理を強化

リード管理を効果的に進めるためには、データの「見える化」が欠かせません。

例えば、新製品を販売する際、リードジェネレーションから成約までのプロセスを明確に把握することで、ボトルネックの発見や改善策の策定が容易になります。

ファネル毎にリード数を定量化し、それに基づいて適切な施策を講じることが成功の鍵となるのです。

データを見える化するためには、最低限のツールとしてExcelなどの表計算ソフトがあれば問題ありません。

Excelでリード管理表を作成して、各ステージの進捗状況や歩留まり率を簡単に記録しましょう。

リード管理をより強化していきたいと言うことであれば、CRM(顧客関係管理ツール)やMA(マーケティングオートメーションツール)の導入がおすすめです。

これらのツールを活用することで、リードデータをより効率的に管理し、デジタルマーケティング施策との連携を強化することが可能となります。

データの見える化を実践することで、現状の課題を明確にし、それに基づいて具体的な改善を行いましょう。

まとめ

今回の記事では、デジタルマーケティングのリードについて解説しました。

リードを獲得する際は、ターゲットを明確にし、適切なメッセージを届けることが重要です。

見込み顧客に応じた戦略を取りましょう。

私は他にもデジタルマーケティングで成功するためのコツなどをLINEで配信しています。

もし検討されていること、悩まれていることがあれば、遠慮なく下記のLINEからご相談ください。